ハートチームの取り組み

循環器内科(循環器科)

当科は、主に成人の心臓血管病の診断、治療を受け持っています。我々のモットーは“全国レベルの治療を高知県で受けて頂く”です。

救急医療に対しては当科が扱う疾患は急性心筋梗塞や急性心不全などの重篤な救急疾患が多く、その診断や治療には迅速性が要求されます。当院は循環器内科医師が24時間常駐しており、救命救急科と連携を取り、適切な医療が提供できます。

虚血性心疾患に対しては年間約300件の冠動脈インターベンションを施行しております。通常のステント治療はもとより、高度石灰化病変に対するロータブレーター、偏在性動脈硬化病変に対するDCA、血栓性病変に対するエキシマレーザーなどの治療も可能であり、症例毎に適切な治療を心がけています。2023年9月から高度石灰化病変に対する冠動脈IVL(Intravascular Lithotrypsy)システムが導入され、より効果的な治療の提供が可能となっております。また適切な治療のために、心臓超音波検査、心筋シンチ、CTなどの非侵襲的な検査で適切な診断を十分に行っております。

心臓弁膜症に対するカテーテル治療については、2015年より経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)が開始され、多職種からなるハートチームと協力して、安全かつ効果的な治療を提供しております。また2019年5月からは県下で唯一、僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的僧帽弁クリップ術(マイトラクリップ)が開始されており、その治療範囲は広がっております。

不整脈領域に関してもカテーテルアブレーションに加えて、永久ペースメーカー留置、植え込み型除細動器、心室再同期療法などを積極的に行っております。特にカテーテルアブレーションに関しては2023年10月から不整脈専門医が新たにスタッフに加わり、心房細動を含めた難治性不整脈に対する治療も積極的に行っております。またリードレスペースメーカーや経皮的リード抜去などの最先端治療も多くの患者さんに行っております。

ぜひ、循環器疾患でお困りの方は循環器内科にご相談ください。

(2)循環器外科(心臓血管外科)

(3)CCU

循環器病センターCCU(Coronary Care Unit)は3Fにあり、循環器疾患の緊急で治療が必要な患者さんが入院する病棟となっています。虚血性心疾患、不整脈疾患、弁膜症、心筋疾患、心不全に対して、緊急心臓カテーテル検査や冠動脈インターベンション、一時的なペースメーカ挿入術後の患者さんが入室されます。入室される患者さんは呼吸の補助のための器械をつけたり、綿密な観察などの集中治療が必要な状態であり、一般病棟より多い配置の看護スタッフと理学療法士や薬剤師、栄養士など多職種で患者さんの一日も早い回復に向けて連携し取り組んでいます。また、緊急で不安なことも多い状態であると思います。常に患者さん中心の看護を行っていくよう努力しています。

(4)看護管理(内科系)

循環器病センターおだやか9Aフロアは循環器内科、心臓血管外科の病棟です。主に狭心症・心筋梗塞の虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈疾患、心筋疾患、心不全、大動脈瘤をはじめとした動脈や静脈の血管疾患で入院されています。内科治療は心臓カテーテル検査、カテーテルアブレーション、ペースメーカーや植込み型除細動器の移植術が行われています。

TAVI(経皮的大動脈弁置換術)やMitraClip(経皮的僧帽弁接合不全修復術)、WATCHMAN(経皮的左心耳閉鎖術)など低侵襲のインターベンション治療の件数も増えています。外科治療はMICS(低侵襲心臓手術)も導入され、弁膜症の術後の早期離床・早期回復が実現しています。救急搬送された重症の患者さんや心臓疾患術後の患者さんは集中治療室やCCUで厳重に管理され、急性期を脱したら一般フロアに転入されます。早期回復に向けて集中治療室からリハビリテーションを開始し病棟では心臓リハビリテーション指導士による専門的知識に基づいたリハビリテーションを行っています。安心して高度な医療が提供できるよう医師、看護師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションスタッフと多職種連携を図りながら一日も早い退院を目指してチームで取り組み、患者さん中心の看護が展開できるよう日々努力しています。

(5)薬剤管理

薬剤局では、「“臨床薬剤師”として人に、社会に貢献できる薬学ケアサービスを実践する」ために、すべての入院フロアに薬剤師を常駐させています。

循環器病センターのあるおだやか9階フロアでも多職種チームで患者さんに関わっており、薬剤師は次のような活動を行っています。

- 初回面談時には、持参されたお薬を把握し、服薬状況や当院処方との相互作用(飲み合わせ)などを確認しています。

- 患者さんのベットサイドに出向き、お薬の効能・効果、副作用、相互作用とともに、服薬の必要性やその目的などを説明して、ご自分のお薬に対する理解を深め、正しく服用できるようにお手伝いさせていただいています。

- 患者さんからのお薬に関する質問や不安にも対応し、安心してお薬を服用できるように努めています。

- 必要に応じ、院外の保険薬局との連携を行い、相互に情報共有を行うことで患者さんのご自宅での服薬のサポートを行います。

- 心臓病教室では、週に1回、循環器疾患治療で使用するお薬の説明を行うとともに、食品との相互作用や退院後の服薬管理、「お薬手帳」の活用などについてお話をさせていただいています。

循環器疾患には、治療上重要なお薬として、抗血栓薬や強心薬、不整脈薬など、使用上の注意が必要な薬が多く使われます。そのため薬剤師は、患者さんの治療がより効果的に行われることはもちろん、患者さんの安全管理、特に副作用や医薬品に関連する健康被害の防止のために活動しています。

今後も、医師、看護師、管理栄養士など他職種と連携しながら、患者さんの治療のお役に立てるように取り組んでいきたいと思います。

(6)栄養管理

循環器病センターに常駐の管理栄養士が患者さんの栄養管理を行っています。動脈硬化・狭心症・心筋梗塞は生活習慣病です。栄養食事指導を行い、食生活の改善から1次予防・2次予防に繋がるように働きかけています。心不全の患者さんには食生活・食習慣を振り返り、心不全症状を繰り返さないための自己管理ができるように栄養食事指導を行っています。心臓の手術の後には栄養補給が重要ですが、食欲不振や嚥下困難など食べにくくなる場合もあるため、できるだけ患者さんの嗜好に沿い、主治医に提案や相談を行い、食事調整を行っています。心臓リハビリでは週1回集団栄養指導を行い、退院後の食生活について患者さん自身に改善ポイントを考えて頂く手助けをしています。

病気の予防・治療には、食事療法・栄養管理が重要です。管理栄養士は患者さんが1日でも早く良くなり退院できるように、多職種と協力して関わっています。食事・栄養のことでご質問などありましたら、お気軽にお声掛けください。

(7)臨床工学チーム

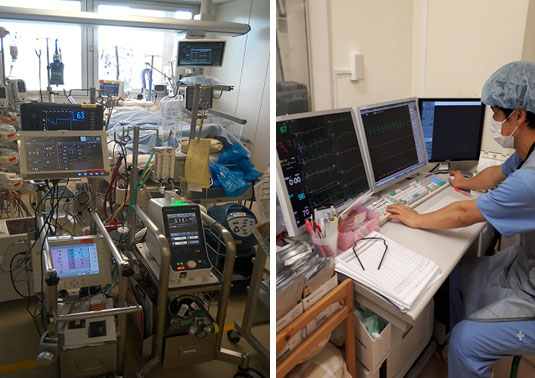

臨床工学技士は現在、心臓外科手術時の人工心肺・IABP・PCPSなどの操作・心臓カテーテル治療・血液浄化治療および人工呼吸器などの機器管理業務を計15名で行い、24時間365日体制で循環器病センターにおける治療に携わっています。

近年、医療の進歩により循環器治療は、より安全でより身近な治療となってきました。しかし、新たに開発された治療や限られた施設でしか行えない治療も増えてきており専門的な教育を受けたスタッフによるチーム医療が必要不可欠となります。

このため、我々も個々のスペシャリティーを発揮するのはもちろん、チーム内での勉強会や意見交換、非常時の訓練を積極的に開催することで、いつでも質の高い医療を提供し、すべての患者さんが無事に治療を終えて元気に退院できる事を目標に日々精進しております。

左:ICUでのECMO治療、 右:アンギオ室でのポリグラフ操作

上:TAVI中のペーシング操作、 下:TAVI中のクリンピング操作

左:心臓血管外科手術の人工心肺操作、 右:心臓血管外科手術の神経モニタリングシステム操作

(8)心臓・血管リハビリテーションチーム

循環器病センターでは心血管疾患で入院中の患者様に心臓リハビリテーション(心リハ)を行なっています。

急性心筋梗塞や心不全、心臓や大血管の手術後は心臓の働きや筋力・持久力、身体の調整機能が低下します。また、高齢者ではその影響が大きく回復に時間がかかります。そのためできるだけ早期に良い状態で退院し、質の高い家庭生活に復帰していただくこと、再発や再入院を防止することを目指し心リハを行なっています。手術や薬物治療を受け病状が安定した段階で、ベッド上から開始して心リハ室での運動へと移行し、徐々に負荷量を増やしていきます。運動中は血圧測定や心電図モニター監視をおこない安全に配慮しています。

心臓病の再発を予防するためには、退院後も運動を続けていただくこと、生活習慣を見直し改善していただくことが大切です。また、心疾患患者や高齢者では心不全発症のリスクがあり、できるだけ心臓に負担のかからない生活を送っていただくことが重要となります。当院では、心臓リハビリテーション指導士、慢性心不全看護認定看護師、心不全療養指導士の資格を持つスタッフを中心に、医師・薬剤師・理学療法士・看護師・管理栄養士によるチームで退院後の生活の仕方、運動療法、食事療法、薬物療法についての患者教育も行なっています。

心臓リハビリテーションチームの症例カンファレンス風景:週に1回カンファレンスを行い、患者様一人一人にベストなリハビリテーションプログラムの検討をしています。